Авторское право Как угроза культуре. "Будущее Именно за культурой неавторской"

Сегодня в гостях у «ПРАВДЫ.Ру» контент-редактор журнала и один из учредителей инициативы iFREE Александр Сергеев. Эта инициатива призвана «привлечь внимание к проблеме свободы информации и напомнить о том, что это свобода для каждого из нас». Присоединиться к инициативе могут все желающие - частные лица и организации, печатные и электронные СМИ. Авторы инициативы уверены, что в существующем виде копирайт и авторское право представляют самую серьезную угрозу культуре в эпоху информационного общества. «Под предлогом защиты интересов автора распространение информации во всех ее проявлениях искусственно ограничивается почти непреодолимыми финансовыми или правовыми барьерами, - говорится в . - В результате само творчество вне корпоративных рамок, дающих юридическую и финансовую поддержку, обречено быть либо незаконным, либо маргинальным».

Корреспондент "ПРАВДЫ.Ру" задал Александру Сергееву несколько вопросов.

- Что послужило толчком к возникновению инициативы iFREE - было ли это какое-то конкретное событие или общее впечатление неблагополучия?

- Впечатление неблагополучия не покидает меня с 1997 года. Именно тогда я осознал, что законодательство об авторском праве носит дискриминационный характер. С тех пор я неоднократно выступал с критикой существующей концепции авторского права, которое накладывает на свободу обмена информацией слишком серьезные ограничения. Они нарушают нормальное течение культурных процессов и приводят к тому, что многогранная и сложная культура подменяется более или менее изощренными системами манипулирования массовыми вкусами.

Непосредственным толчком к инициативе iFREE послужила Будапештская инициатива BOAI - . С подачи соросовского Института "Открытое общество" предпринимается попытка сделать общедоступной информацию, публикуемую в научных журналах, доступ к которой сейчас преграждают неимоверные подписные тарифы, исчисляемые многими тысячами долларов.

Я понял, что проблема ограничений свободы информации волнует не только меня, нужно просто привлечь к ней внимание людей.

- Копирайту, как явлению нет еще и трехсот лет (если считать от Статута королевы Анны 1710 года), а его уже объявили "главной угрозой культуре в эпоху информационного общества". Не слишком ли сильное утверждение?

- На самом деле Статут королевы Анны - не первый шаг в развитии копирайта. За полтора столетия до него, в 1557 году, появился Статут королевы Марии, о котором редко вспоминают. Он вводил монопольное право печатников на тиражирование однажды выпущенные произведения, если они прошли цензуру. Это был копирайт в чистом виде без всякой примеси авторских прав. Права автора и Статут королевы Анны возникли как результат борьбы авторов за свои интересы.

Теперь об угрозе культуре. Авторское право закрепляет принципиальное разделение всех людей на авторов и потребителей культуры. Но такое разделение противоречит современным тенденциям развития искусства и науки. Конечно, традиционные формы сугубо авторского творчества сохранятся, но на их фоне все большее значение приобретает совершенно иная, неавторская культура. Это фанклубы, хэппенинги, совместное музицирование, публичные дискуссии, телеконференции, сетевые проекты с неопределенным и переменным составом участников.

Неавторская культура существовала всегда, например, в форме фольклора. Ее главное отличие от авторской культуры - отсутствие строгого деления на потребителя и автора. Здесь скорее есть участники и лидеры. С появлением книгопечатания, звукозаписи, радио, телевидения неавторская культура была отодвинута на задний план, поскольку только профессиональные авторы и редакторы могли надлежащим образом организовать дорогостоящую печатную площадь и не менее дорогое эфирное время.

Интернет открывает совершенно новые возможности для развития неавторской культуры. Но за 500 лет, прошедшие после Гутенберга и особенно в XX веке, мы почти забыли о ее существовании. Современное копирайтное законодательство дает авторской культуре огромное преимущество перед неавторской. Оно дает эффективный метод присваивания культурных ценностей и ограничивает доступ к ним широкой общественности.

Но будущее именно за неавторской культурой. И не надо думать, что неавторская культура обязательно будет маргинальной. Профессиональное авторство сформировалось лишь в ответ на вызов книгоиздателей. Доминирующая форма взаимодействия с культурой меняется. После эпохи вещания она вновь возвращается к общению. И это обязательно должно отразиться на юридических нормах, регламентирующих деятельность в сфере культуры. В первую очередь на авторском праве - главном препятствии, стоящем на путинеавторской культуры.

- На постсоветских просторах копирайту еще не было случая разгуляться. Но вот в России готов, кажется, аналог Digital Millennium Copyright Act 1998 (DMCA) - поправки к Закону РФ "Об авторском праве и смежных правах". В законопроекте о поправках - и ответственность за обход технических средств защиты авторских и смежных прав, и запрет на изготовление и распространение устройств, используемых для обхода или облегчения обхода средств защиты... Да и еще много чего. А если поправки примут?

- Если поправки примут, то законодательство у нас будет еще хуже, чем в Америке, где по части свободы распространения информации уже приближается к уровню, характерному для тоталитарных государств. Кстати, в США уже обсуждается следующий законопроект - о запрете производства и продажи аппаратуры и программного обеспечения, не оснащенных встроенными средствами контроля авторско-правовой информации.

Многообразие видов информационной деятельности и информационных отношений безгранично. Любой из них кому-то может оказаться кому-то невыгодным. Если у соответствующего лобби достаточно сил, эту деятельность запрещают. А вот лобби свободы часто оказывается слабее. Свобода теряется понемногу, почти незаметными порциями. Каждая из них в отдельности выглядит несущественной. Но ведь капля камень точит.

Вот недавно пришло сообщение - некоторые компании пытаются через суд запретить ставить ссылки не на первые страницы своих сайтов, поскольку это может создавать у посетителя несколько иное впечатление от ресурса, чем планировал автор, создавая веб-сайт. Даже в советское время никому не приходило в голову запретить ссылаться на определенные страницы книг. Но вот кому-то эта практика не выгодна.

Вообще чем больше запретов, тем больше на них можно сделать денег. Схема очень простая и известна со времен инквизиции - вводим новый публичный запрет - моральный, юридический, политический, - а потом начинаем продавать индульгенции.

- Поговорим о политической составляющей проблемы. Государство пытается взять Интернет под контроль. Вряд ли это для неукоснительной защиты чьих-то авторских прав...

- Да, проблема свободы информации не ограничивается проблемой авторских прав. После терактов 11 сентября во всем мире наблюдается тенденция к ограничению свободы распространения информации. Вот, например, в российской Думе готовится к принятию закон о противодействии экстремизму. Статья 13 этого закона фактически запрещает немодерируемые чаты и форумы в Интернете. Цель заявляется благая - помешать экстремистам пропагандировать свои идеи в Интернете.

На практике эта статья как раз будет на руку экстремистам. Остановить распространение информации в Интернете практически невозможно. Зато сколько будет шуму, а значит, и рекламы вокруг каждой попытки запрета. Помните, как получилось с попыткой заблокировать сайты оппозиции перед президентскими выборами в Белоруссии. Некоторые трудности им, конечно, создали, но зато обеспечили отличный пиар за государственный счет.

То же самое будет и с экстремистами. Сейчас их сайты малопосещаемы. Если они начинают хозяйничать в каком-нибудь форуме, нормальные люди оттуда уходят, либо вступают в полемику, осуществляя тем самым контрпропаганду. В традиционных СМИ читатель пассивен и вынужден молча воспринимать всю транслируемую ему информацию. Но в Интернете у каждого есть выбор и возможность вмешаться. Желание навязать обязательное модерирование говорит только о том, что законодатели не доверяют своему собственному народу.

Результатом станет закрытие ресурсов, чьи создатели не могут позволить себе модерирование - это довольно затратное дело. А рискнувших оставить у себя место для свободных дискуссий можно будет легко "подставить", накидав в форум экстремистских заявлений и подав жалобу, куда следует. Такая практика даже сейчас в ходу, только цели поскромнее - разогнать постоянную аудиторию конкурирующего ресурса. А тут появится замечательная подмога со стороны государства.

В подавляющем большинстве случаев граждане могут сами выяснить между собой отношения в Сети. Но всегда есть люди, которые, как дети, готовы из-за любой ерунды бежать к воспитательнице-государству: "Марьиванна! А он обзывается!" Да, такие люди есть, но государство не должно идти у них на поводу, не должно поддаваться на провокации. Настоящим экстремистам только того и надо, чтобы им запретили высказываться в Интернете. Это будет их самая крупная победа - их запрещают, значит, их боятся, значит, признают их силу.

Государство вводит регулирование Интернета, ссылаясь на необходимость борьбы с преступностью. Но всегда нужно ставить вопрос, до какой степени допустимо ограничивать права всех людей ради того, чтобы легче было пресечь деятельность отдельных преступников. Очень часто ущерб для общества от таких ограничений выше, чем от пресеченных благодаря им преступлений.

- Что Вы в целом понимаете под "свободой информации"? Какие ограничения здесь допустимы, какие - нет?

- Это самый сложный вопрос. Сфера информационного права - это территория компромиссов. Здесь нет заведомо правильных или вечных норм. Принимая любое решение нужно учитывать текущие обстоятельства. Взять, например, все то же авторское право. Если бы не оно, мы бы, возможно, и не имели бы современного Интернета. Для своего времени это была прогрессивная и эффективная система стимуляции развития культуры. Но теперь - это тормоз.

Точно также и с другими информационными свободами. Противоречивый характер информационного права обнаруживается в таких основополагающих документах, как Всеобщая декларация прав человека и Европейская конвенция по правам человека. С одной стороны, признается право каждого человека на уважение частной жизни и тайны корреспонденции, то есть право ограничивать распространение своей информации. С другой - гарантируется свобода выражения своего мнения, поиска, получения и распространения информации любыми средствами.

Понятно, что в предельно общей трактовке эти две нормы противоречат друг другу. Поэтому в каждый момент общество принимает решение о том, где и как правильнее провести между ними границу.

А вот еще одно важное и интересное соображение. Согласно упомянутым фундаментальным правам информация в идеале может быть лишь конфиденциальной или общедоступной. Конфиденциальная информация доступна только поименно известному кругу лиц, несущих ответственность за ее разглашение; общедоступная - открыта для всех. Такое положение вещей лично я склонен называть идеальной свободой информации.

На практике от идеала приходится отступать, что выражается в появлении различных промежуточных форм ограниченно доступной информации. Это материалы для служебного пользования, интеллектуальная собственность, информация, собранная в результате оперативно-розыскных мероприятий.

Надо стремиться к тому, чтобы такой ограниченно доступной информации становилось по возможности меньше. Если информация конфиденциальна, она должна быть действительно надежно защищена, а если общедоступна - то без всяких ограничений. Конечно, идеал недостижим, но это еще не значит, что к нему не надо стремиться.

- Развитие технологий, на Ваш взгляд, будет способствовать свободе информации или наоборот, стоит ожидать появления более эффективных средств контроля?

- Я думаю, буде происходить и то, и другое. Средства защиты конфиденциальной информации будут совершенствоваться и утечки, по крайней мере, по техническим причинам будут происходить реже. Вместе с тем, контролировать информацию, ставшую сколько-нибудь публичной, будет все труднее. Единственный действенный способ для этого - создание репрессивного тоталитарного государства. В противном случае авторское право и другие ограничительные системы будут отступать под давлением массового гражданского неповиновения. По сути, такими глобальными акциями гражданского неповиновения являются, с одной стороны, пиринговые сети для обмена MP3-файлами, а с другой, - применение сильного крипто, неподдающегося взлому со стороны спецслужб.

- Критикуемый всеми Consumer Broadband and Digital Television Promotion Act (CBDTPA) - Акт в поддержку развития широкополосной связи и цифрового телевидения, требующий установки устройств защиты от нелегального копирования на всех интерактивных устройствах, продающихся на территории США - лишь "первая ласточка"?

- Хотелось бы надеяться, что последняя. Но, как говорится, эт вряд ли. Не надо недооценивать упертости и твердолобости и копирайтного лобби. В XIX веке монополистический капитализм тоже демонстрировал чудеса твердолобости - не зря его Маркс критиковал. Довели-таки дело до масштабных политических беспорядков. Понадобилось пугало большевистской революции, чтобы правительства западных стран одумались и начали заниматься антимонопольным и социальным законодательством.

И в этот раз тоже не следует ждать, что гигантские корпорации, извлекающие сегодня сверхприбыли из привилегий, которые им дает устаревшее законодательство об авторских правах, сами откажутся от такой прекрасной кормушки. Наоборот, они будут всеми силами укреплять и расширять охрану авторских прав.

Единственное, на что я надеюсь, это на опыт, который в течение прошлого века накопили различные движения в защиту публичных интересов - от обществ потребителей до зеленых, от профсоюзов до организаций по борьбе с курением. Сейчас важно, чтобы общество осознало: свобода распространения информации - это его публичный интерес. И бороться за нее надо тем же политическими методами, как за 8-часовой рабочий день, за прекращение сброса в реки токсичных отходов, за запрет пыток, за гарантии качества товаров и многое, многое другое.

- Каким Вам видится компромисс между авторами, владельцами авторских прав (корпорациями) и зрителями-читателями-слушателями-пользователями (публикой)?

- Лично мне? Я вижу множество разных вариантов. Например, для начала, можно просто сократить срок охраны авторских прав. Сейчас они охраняются 50 лет после смерти автора, и в ближайшее время этот срок хотят увеличить до 70 лет. Почему при ускоряющемся темпе жизни и культурного обмена, когда время активной жизни произведения на рынке постоянно сокращается, срок охраны авторских прав наоборот увеличивается? Ответ: исключительно для того, чтобы владельцы особенно удачных произведений смогли получить сверхприбыль - обычную-то прибыль они получают в первые месяцы продаж.

И вот, для того, чтобы очень немногие авторы (а точнее фирмы, выкупившие авторские права) могли получать сверхприбыли, распространение всех остальных произведений тоже держится под запретом. Почему бы не установить срок охраны авторских прав в несколько лет после публикации? Настолько ли велики будут при этом потери авторов, насколько велики приобретения общества?

Это один вариант. Другой способ нам подсказывает пример науки. Здесь авторы очень редко получают гонорары за свои публикации. Однако они нормально существуют (к сожалению, не в России) на профессорские ставки, гранты, стипендии. Все это вполне возможно и в художественной культуре. Вот другой вариант.

Большинство музыкантов и сейчас больше зарабатывают выступлениями, а не продажей записей. Бешеные гонорары за выпуск CD - удел немногочисленных раскрученных звезд. Вы уверены, что закон должен создавать благоприятную среду для звезд ценой тотальных ограничений на доступ к культурному наследию?

В перспективе я вижу значительное уменьшение роли автора. Ему на смену идет новый тип культурного деятеля, для которого еще нет устоявшегося общепринятого названия. Я пользуюсь термином провайдер доступа к культурной среде или, короче, культурный провайдер. Это своего рода сталкер культуры. Сильная охрана авторского права скорее мешает ему, чем помогает. На жизнь он зарабатывает не переизданием мертвых произведений, написанных в прошлом веке, а опытом живого приобщения к культуре, который он может подарить каждому, кто встречается с ним - в концертном зале, в студии, в журнале, в онлайне. Как и положено провайдеру, он оказывает людям услуги, помогая им здесь и сейчас приобщиться к быстро меняющейся культуре. И этими услугами он вполне сможет заработать себе на жизнь не хуже, чем это делают врачи, юристы и педагоги.

- Расскажите о развитии инициативы iFREE в ближайшем будущем и в отдаленной перспективе.

- Инициатива iFREE не исчерпывается публикацией манифеста на сайте. Это не одномоментная акция. В "Мире Internet" мы будем регулярно публиковать материалы в поддержку свободы распространения информации, отмечая их логотипом iFREE. Причем, они будут касаться не только вопросов копирайта, но и других ограничений свободы информации. Эти материалы можно будет свободно распространять при условии сохранения логотипа и ссылки на манифест. Будут публикации и в других СМИ.

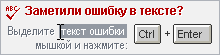

Те, кто поддерживают идеи свободы распространения информации, могут поставить кнопку iFREE у себя на сайте. Надеюсь, что со временем она станет узнаваемым знаком движения за свободу распространения информации.

Думать сейчас о дальних перспективах мне кажется сейчас не столь актуальным. Каждая акция имеет определенный срок жизни, и когда он подходит к концу, начинается новая. Главное, чтобы число людей озабоченных проблемой свободы информации росло. В этом отношении достаточно показательно выглядят , который мы проводили на своем сайте.

Самое главное сейчас - преодолеть стереотип естественности и абсолютности авторского права. Многие ошибочно считают, что права автора на свое произведение являются не результатом выраженного в законе общественного компромисса, а имеют какое-то высшее, сакральное происхождение. Если число людей, которые адекватно понимают проблемы авторского права будет расти, то со временем они найдут способы влияния на ситуацию.

Беседовал Андрей ЛУБЕНСКИЙ

ПРАВДА.Ру

Ссылки по теме:

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.