На Хазанова чуть не упал рояль

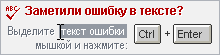

Собираясь на спектакль “Слуга трех госпож”, с которым приехали в Одессу московские артисты, мы надеялись лично пообщаться с Геннадием Викторовичем Хазановым и заранее придумывали вопросы для интервью. Но сенсационные события, произошедшие на спектакле, поломали все наши планы. Во время пьесы по технической случайности (что, кстати говоря, заметили не все) на артистов, в том числе и самого Хазанова, чуть не упал рояль (слава богу, бутафорский), всерьез угрожая жизни актеров. Но все закончилось благополучно и не убавило ярких эмоций, полученных от представления. Интервью у Геннадия Хазанова мы брали уже на следующий день, дав возможность артисту прийти в себя после стресса. Однако при встрече с Геннадием Викторовичем мы не заметили на его лице ни пережитого страха, ни даже тени волнения. Поэтому первый вопрос вырвался сам собой

Собираясь на спектакль “Слуга трех госпож”, с которым приехали в Одессу московские артисты, мы надеялись лично пообщаться с Геннадием Викторовичем Хазановым и заранее придумывали вопросы для интервью. Но сенсационные события, произошедшие на спектакле, поломали все наши планы. Во время пьесы по технической случайности (что, кстати говоря, заметили не все) на артистов, в том числе и самого Хазанова, чуть не упал рояль (слава богу, бутафорский), всерьез угрожая жизни актеров. Но все закончилось благополучно и не убавило ярких эмоций, полученных от представления. Интервью у Геннадия Хазанова мы брали уже на следующий день, дав возможность артисту прийти в себя после стресса. Однако при встрече с Геннадием Викторовичем мы не заметили на его лице ни пережитого страха, ни даже тени волнения. Поэтому первый вопрос вырвался сам собой

* * *

— Геннадий Викторович, вы перепугались?

— Я не перепугался, было просто очень неожиданно. Я даже не видел сначала, что вылетело. А когда горячка кончилась, я понял, что нас просто могло убить. К счастью, все произошло без смертельного исхода. Просто чудо спасло нас.

— Поначалу люди подумали, что что-то случилось, но поскольку актеры продолжали играть, решили, что это была режиссерская находка...

— Хорошо, что прочтение спектакля было такое неоднозначное. Но произошла чисто техническая ситуация, которую мы, к счастью, обыграли. Если бы это было в былые времена, на гастроли приехала бы наша декорация, с которой мы живем и работаем. В связи с наличием границ и таможни мы были вынуждены изготавливать копию в Харькове. Во-первых, как многие заметили, харьковчане сделали низкую клавиатуру рояля, и мне пришлось сидеть на корточках. Все опять приняли это за оригинальный ход спектакля. Но когда я увидел рояль перед началом постановки, понял, что как-то это нужно будет обыгрывать. Бог с ним, если бы это было сделано неверно просто по конструкции. Но рояль был неграмотно сбалансирован. Я не понимал, что происходит, и просто смотрел, как валится рояль. Будем считать, что меня Одесса спасла...

— И часто случаются подобные экстремальные ситуации?

— Одна экстремальная ситуация со мной была 17 лет назад, когда на съемках рухнула стеклянная витрина и порезала мне спину. Так что я человек со шрамами. Буквально секунды не хватило, а то бы мне отсекло голову.

— Вы не теряетесь, когда нечто подобное случается?

— Ну в этот раз мы же не растерялись! Вчера с помощью зрителя удалось сделать очень замкнутую сферу. Мне было очень комфортно, очень. Я понял, что постепенно раскатившаяся дорога спектакля привела к успешному концу. Люди постепенно привыкали к тому, что происходит, въезжали в условия игры и эстетики пьесы. Я очень был доволен и спектаклем, и зрителем. А уж прием публики после занавеса просто был вне всяких слов.

— На спектакле создалось ощущение, что молодой человек играет пожилого.

— Особенно если учесть, что мне почти 57 лет. Но у меня была большая проблема в спектакле в связи с моим молодым обликом. Я выходил на сцену в обычном виде: был костюм, но не было парика. После спектакля я уходил внутренне абсолютно разобранный, разбитый, потому что понимал, что я неважно выгляжу на сцене рядом с этими дамами. Получается, что мой герой, который так выглядит, не соответствует сюжету спектакля. Если он так молод и полон энергии, зачем он держится за деньги дам, которые ему будут завещаны, вместо того чтобы поехать посмотреть мир? У него достаточно сил, чтобы себя прокормить. Таким образом, попытка получить деньги выглядела как некий рэкет. Я мучался и не мог понять, что мне сделать. А когда появился парик, все стало на свои места. После того как мой герой стал на действенную дорогу, выяснилось, что энергии в нем еще много.

Если энергии нет, артист вообще не может выходить на сцену, сколько бы ему ни было лет. С моей точки зрения, актер на сцене — прежде всего энергетический проводник: если он ничего не излучает, не наполняет энергией зрительный зал, тогда начинается просто смертельная скука. Мало ли что, ну старый человек... Возрастная коррекция, безусловно, есть. Но это не касается работы.

— А если вы чувствуете, что нет энергетического взаимодействия с публикой, что вы делаете ?

— Я просто чувствую себя абсолютно разбитым, и у меня в таком случае на следующий день мышечная боль. Чисто физическое ощущение... Это ведь система сообщающихся сосудов: бросаешь туда, в зал — из зала тебе возвращается. Это как аккумулятор в машине работает: он подзаряжается от хода. А когда не подзаряжается, он на самосгорании, тогда быстро выходит из строя.

— А нельзя как-то спасти эту ситуацию?

— Станиславский — прошу прощения, что я апеллирую к нему — говорил, что артист не должен на сцене уставать. Если он устает на сцене, — он что-то делает неверно. Когда мы только начинали играть этот спектакль, я выходил совершенно обессилевшим. Во-первых, надо было осваивать режиссерский рисунок, потому что партитура спектакля очень сложная. Это была мучительная дорога к освоению. Но когда уже все сделано и внутреннее напряжение сброшено — уже абсолютно нет ощущения разбитости, усталости. Прежде всего за счет того, что зал посылает огромное количество энергии. Ничего странного, правда, не вижу в том, что в человеке, который приобрел большой жизненный опыт, появляется больше грусти, лиризма. Во-первых, в 25-30 лет можно жить в режиме беззаботности гораздо больше, потому как дорога длинная впереди. Я приехал в Одессу первый раз, если не ошибаюсь, тридцать лет назад. Но может быть, и тридцать два. Мы работали в парке им. Шевченко, и, конечно, было ощущение огромной длинной дороги впереди. Это накладывает свой отпечаток. Потом в процессе жизни человек все переоценивает. У меня нет по этому поводу никакого трагизма. Все естественно. Человек приходит на эту землю, но он же обязательно с этой земли должен уйти. Радости, понятно, это доставить человеку не может. Поэтому, наверно, произошла коррекция в тональности выступления.

— Несмотря на то что вы уже сыграли такое количество драматических ролей на сцене, несколько лет руководите Театром эстрады, у зрителя по-прежнему имя Хазанова ассоциируется прежде всего с образом “студента из кулинарного техникума”.

— Что делать! Чаплина, что бы ни происходило в его жизни и дальнейшей творческой биографии, все время олицетворяли только с тем героем, благодаря которому он стал известен миру. Все закономерно. Мне иногда кажется, что я в разных модификациях живу если не конкретно с персонажем из кулинарного техникума, то, по крайней мере, с его душой. И человек, которого я играю, все равно из того же “леса”. Только выросший, трансформировавшийся в зрелую личность. Он все равно постаревший ребенок. Тот был ближе мне по возрасту. Мне еще тридцати не было, когда я появился на сцене, поэтому у зрителей есть свои внутренние установки. Я ничего плохого в этом не вижу. Сначала, конечно, расстраивался, что они меня гвоздями прибили к этому персонажу, а потом перестал: значит, людям так это попало в душу и так запомнилось, что просто надо каким-то образом корректировать это, но обязательно внутренние мелодии в себе оставить. Потому что этот персонаж все равно остался мальчишкой, сколько бы ему ни было лет: хитрый, лукавый, и такой, и сякой. Слава богу, что с учащимся кулинарного техникума произошла метаморфоза. На самом деле он оказался не таким дурачком, как многие его воспринимали. Хотя излишне перегружать тот персонаж тоже было неверно (у меня были такого рода перекосы и ошибки). Мне хотелось его нагрузить большей глубиной, чем эта хрупкая конструкция могла выдержать.

— Вы лично ощущаете себя уже больше драматическим актером или все-таки эстрадником?

— У меня одна задача: всегда, когда я выхожу на сцену, я хочу, чтобы люди смеялись. Меняться могут только средства — цель остается одна и та же. У меня нет желания играть Гамлета или Короля Лира, Макбета. У меня желание одно: чтобы люди смеялись. Дальше надо решать серьезный вопрос: как это сделать, с помощью чего. Сегодня, с моей точки зрения, разговорный жанр на эстраде мне лично таких возможностей не дает. Прежде всего потому, что изменились очень важные составляющие. Все-таки этот жанр всегда содержал в себе, как ни странно это звучит, некое тореадорское начало. Это была битва с быком — в виде быка работала огромная тоталитарная машина. Когда удавалось этого быка победить — несмотря на то что этот “бык” довольно сильно бил и ранил, — ощущалось своеобразное ликование.

— Теперь некого дразнить плащом?

— Потребность в этих дразнилках уменьшилась. Потому что эти функции взяли на себя СМИ, оппозиционные партии — все встает в мировую систему координат. Если в прошлые времена только шутам это позволялось делать, то сегодня можно прийти на телевидение оппозиционером, добиваться прямого эфира. Разве можно себе представить нечто подобное в советское время? Смешно даже об этом говорить! Тогда этот жанр должен держаться на чистом “сливочном масле”, на художественном начале. А художественного начала сегодня там очень мало или почти нет. Есть масса причин, почему этот жанр для меня как для артиста перестал быть интересным. В советские времена люди покупали журнал “Крокодил”, где узкой колонкой печаталась строго дозированная анекдотическая информация. Ну пять-шесть анекдотов было. Сейчас все плотины прорвало! Дикое количество юмористических передач — я не говорю об их качестве, я имею в виду количество.

— Но в своем большинстве это псевдоюмористические передачи...

— Даже если для нас с вами они псевдо-, то для огромного количества телезрителей это настоящие передачи: у них очень большой рейтинг, их смотрит масса народу. Не буду называть никого конкретно, чтобы не обидеть. Но могу сказать, что такая передача, как “Городок”, выдержала временные испытания, оставшись все равно классной передачей.

Удар по жанру в основном нанесли писатели, которые совершенно девальвировали актерский труд, — вот все причины. Как говорил Леонид Утесов: “Эту пьесу рояль играет без пианиста”. Мне не от хорошей жизни пришлось искать выходы из положения, нет... Уход на театральную сцену был прежде всего связан с желанием реализовать свой актерский арсенал, который за эти годы сложился и который уже не может быть востребован в эстрадной литературе.

— Геннадий Викторович, совсем немногие артисты пришли из того времени в это и остались такими же популярными и востребованными. Можно пересчитать по пальцам, на кого по-прежнему ходит зритель. Может быть, это как-то связано с интеллектом в юморе?

— К великому сожалению, на эстраде сегодня интеллект в этом жанре вообще не нужен для массового восприятия. Более того, он всегда был не очень нужен. Но в советские времена взыскующих к интеллекту было гораздо больше. Была другая жизнь. Существовала форточка для огромного количества людей — тех, кого мы называли советской интеллигенцией, которые не могли найти для себя отдушину. Если люди от руки переписывали “Мастера и Маргариту”, то какая бешеная потребность у них была в нефальшивом слове или хотя бы в альтернативном! Потому что понятие правды, как теперь выясняется, тоже очень относительно.

Например, в советские времена бешено смеялись над дефицитом. Потом советские времена закончились, пришел капитализм, и полки ломятся от товаров. Теперь другая история: у людей нет денег для того, чтобы это покупать. Значит, получается, либо есть деньги, но нет товара, либо есть товар, но нет денег. Я имею в виду массовые параметры жизни. А поскольку мы все-таки ориентируемся на массового зрителя, эта проблема является очень важной составляющей. Десятилетиями я пытался найти какие-то проселочные дороги, поэтому появилась возможность пойти пробовать себя на съемочную площадку, в театр. Не было бы счастья, да несчастье помогло. С ужасом думаю, что я так бы и остался в параметре эстрадного артиста, который выходит и читает какие-то монологи неизвестно зачем и неизвестно кому.

Уверяю вас, когда в 90-м году я по телевизору услышал, что отменена 6-я статья Конституции Советского Союза по поводу руководящей роли партии, я произнес одну фразу: “Это конец нашего жанра”. Потому что люди прежде всего за этим ходили. Форма должна оставаться, это не отменяет художественности. Но сатира на политический устой была главной причиной.

Не так давно я слушал Михал Михалыча Жванецкого, который в узком кругу читал один монолог. Монолог хорошо написан: он от лица такого левого ортодокса, который говорит о том, что хорошо бы подождать, пока Они все накопят, потом это опять отнять и разделить. Я слушал и думал: написано это талантливо, и когда-то я просто бы упрашивал Михал Михалыча, чтоб он дал мне это читать. Но взял бы я сейчас это исполнять? Нет... Почему? Во-первых, когда автор читает монолог левого ортодокса, то между автором и этим ортодоксом лежит целая пропасть. Мы понимаем, что он произносит свои мысли по этому поводу. Теперь представим, что это надо читать артисту... Артист должен максимально размывать эту границу, потому что персонаж обязан обыгрываться. Какой мне смысл сегодня показывать этого человека? Зачем он мне нужен? Если вы послушаете этого человека, он вам выложит свои мотивы: почему он стал левым ортодоксом. Ведь там тоже разные люди с разными судьбами. Левый ортодокс — это не судьба, это изложение позиции. А меня интересует сам человек. Михал Михалыч — настоящий классик эпохи. Но та эпоха уже прошла... И потом: как народ поверит моему монологу, если я сам в него не верю и читаю его, чтобы купить еще одно колесо для своей иномарки? А потом поеду в свой загородный дом, пойду в сауну и благополучно об этом забуду. Я сам должен верить в то, что я читаю со сцены...

— Геннадий Викторович, некоторые ваши слова и публичные выступления всерьез взволновали общественность, вызвав ажиотаж СМИ, массовые публикации и открытые письма. Я имею в виду хорошо известное письмо Виктора Шендеровича...

— Ну что я могу сказать, кроме выражения искреннего сочувствия и сожаления по отношению к господину Шендеровичу (мне теперь, видимо, придется его так называть). Иначе, как лингвистической физкультурой, в которой он частенько упражняется, сие произведение трудно характеризовать. Наверное, подобным образом он решил привлечь к себе аудиторию, которая не входила доселе в число его читателей и зрителей. Не думаю, что это у него получилось. Может быть, еще Виктор Анатольевич надеялся завязать со мной личную переписку и увековечить себя в эпистолярном жанре.

— А какова была ваша реакция на письмо?

— Самое интересное, что я о нем узнал дня через три после публикации. И первой мыслью было ответить на послание господина Шендеровича — поскольку он у нас несгибаемый демократ — фразой, принадлежащей Станиславу Ежи Лецу: “Причина несгибаемой позиции может быть в параличе”. Но когда я убедился, что все мои высказывания, вырванные из контекста, просто откровенно смакуются автором, даже не потрудившимся выяснить их причину и происхождение, решил, что отвечать не имеет смысла. А тем более нет смысла заводить какую-то полемику по этому поводу.

Что касается “выхода из рядов интеллигенции”... Не знаю... Если интеллигента видят только как вечного апостола оппозиции — в этом смысле я не интеллигент. Я вообще не знаю такой профессии — оппозиционер. Можно быть не согласным с властью по ряду вопросов, по каким-то проблемам и решениям, но отвергать все предложенное властью только потому, что она это продекларировала, — глупость. Именно это я имел в виду.

— А что для вас лично означает понятие “интеллигент”?

— Интеллигент для меня — это честь и совесть. Интеллигенция вымирает как вид. Как только мы придем к капитализму, интеллигенция автоматически пропадет. Потому что будут работать другие законы. У бедного человека появляется желание получить сатисфакцию в духовной жизни. Как только он перестанет быть бедным, у него сразу появятся иные заботы, чем философствовать на диване. И дело даже не в нашей русской лени. Просто чтобы выжить, ему понадобится соответствовать ритму и запросам новой жизни. Как только на нас хлынет поток всей этой “грязи”, интеллигенция автоматически уйдет. Простой пример: ведро с чистой водой. И вот в него начинают лить грязную воду. Разумеется, что со временем грязная вода вытеснит чистую и заполнит все ведро.

— А как же менталитет как возможность спасения?

— Когда уйдет интеллигенция, менталитет сильно поменяется. Но на это потребуется много времени. Слава богу, мы с вами этого не увидим.

— А есть ли альтернатива сделать жизнь благоустроенной и в то же время сохранить хотя бы немного “чистой воды”?

— Надеюсь, порядочные и честные люди будут всегда, даже с изменившимся материальным положением. И потом, перемена менталитета и исчезновение интеллигенции произойдет не сразу еще и потому, что географические просторы государства просто не позволят одновременно и массово зажить по законам капитализма. Поэтому когда мне говорят, что я отрекаюсь от интеллигенции и начинаю “целоваться с властью”, это не вызывает во мне ничего, кроме сочувствия к тем людям, которые трактуют мои принципы и поступки подобным образом.

Кстати, о поступках. Помимо того, что я снимаюсь в кино, занят на театральной сцене, я еще являюсь руководителем Московского театра эстрады. Скажите, пожалуйста, как мне находиться в конфронтации с властью, если театр полностью зависит от городского бюджета, то есть от местных властей, и мне надо думать, к примеру, как купить кресла в театр, побелить потолки или вставить стекла? Разумеется, я иду в кабинет и выбиваю деньги на ремонт.

Сейчас идет вторая часть реконструкции театра. Театр эстрады — театр мирового уровня, и он должен иметь надлежащий облик. Я ходил к бизнесменам, у которых денег чуть меньше, чем рыбы в Черном море, — никто мне денег не дал. И только после этого я обратился к Юрию Михайловичу Лужкову и сказал, что мне нужны нормальные кресла в зал, а не те, от которых у зрителя будет болеть спина после концерта. Он разрешил мне собрать налоги с частных предприятий Москвы, чтобы на эти деньги приобрести кресла. Заметьте: я получил только возможность, но не сами деньги. Мои знакомые в государственных структурах сказали по этому поводу: “Не представляешь, какую головную боль ты себе нажил”. Но я, когда закончится реконструкция театра, приду к власти, низко поклонюсь и скажу ей “спасибо”.

— А у вас нет нравственного конфликта между Хазановым-художником и Хазановым-чиновником?

— Очень правильный вопрос. Чтобы не ощущать этого внутреннего противоречия, я не должен работать на эстраде. Нужно быть последовательным. Если я прошу у власти денег на свой театр, как я могу потом обличать ее со сцены? Мне очень “нравятся” заявления некоторых артистов и телекомпаний о своей независимости. Это все лукавство. Все от кого-то зависят — от того, кто платит им деньги. Если вы работаете на Гусинского, надо иметь смелость признать, что вы работаете на Гусинского, а не на независимое телевидение. Каждый сам выбирает, от кого он зависит.

— Раз уж вы упомянули телевидение, скажите, кто предложил сделать проект “Жил-был я...” на НТВ?

— Это была моя идея. Кстати, первые съемки этого фильма состоялись как раз в Одессе. Я думаю, это символично: Одесса — город юмора.

— Как вы думаете, КВН как составляющая этого юмора — жив или мертв?

— КВН жив, жил и будет жить. Это как смена времен года: невероятный взрыв энергии, эмоций, азарта, интеллекта! Всегда будут студенты. Это — та самая интеллигенция, находящаяся в оппозиции. Ниша будет заполнена вечно. Поэтому и КВН вечен.

— Ваш новый спектакль, так тепло принятый одесской публикой, называется “Слуга трех госпож”. Признайтесь, Геннадий Викторович, тяжело ли служить женщине?

— Вообще, все, что делается в радость, в удовольствие — не тяжело. Когда это долг, то чувствуешь некую обязаловку. А я служу только в удовольствие.

Светлана Лайтан

Игорь Гребенюк

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.